「論文が多すぎて管理できない」「必要な情報をすぐに見つけられない」「参考文献の整理が面倒」

そんな悩みを持つ研究者や学生の皆さんにおすすめなのが、**Paperpile(ペーパーパイル)**です。

Paperpileは、AIを活用して論文の検索・整理・引用管理をサポートしてくれる便利なツール。

この記事では、AI初心者の方にもわかりやすく、Paperpileでできることや使い方を紹介します。

⬇︎こちらで役立つAI一覧が見れます!⬇︎

Paperpileとは?

Paperpileとは、オンラインで論文を検索・保存・整理できるAI文献管理ツール。

Google ScholarやPubMedと連携し、PDFの管理や引用作成も簡単にできます。

特にGoogle Docsとの相性がよく、研究・レポート作成の効率を大きく高めてくれます。

Paperpileでできること

Paperpileは、主に以下のような機能を持っています。

1. 論文の検索がスムーズにできる

PaperpileはGoogle Scholar、PubMed、arXivなどと連携しており、キーワードを入力するだけで、関連する論文をすばやく検索できます。

2. 論文のPDFを簡単に保存・管理

見つけた論文は、ワンクリックでPDFをダウンロードし、自分のライブラリに保存できます。クラウドに保存されるので、どのデバイスからでもアクセス可能です。

3. 参考文献の自動生成

レポートや論文を書くときに必要な参考文献リスト(Bibliography)も、数クリックで自動作成。

形式もAPAやMLA、Chicagoなど、好みに合わせて選べます。

4. Google Docsとの連携が便利

Google Docsを使ってレポートを書く人にとっては、Paperpileのアドオン機能が超便利。

引用を自動で挿入できるので、作業が一気に楽になります。

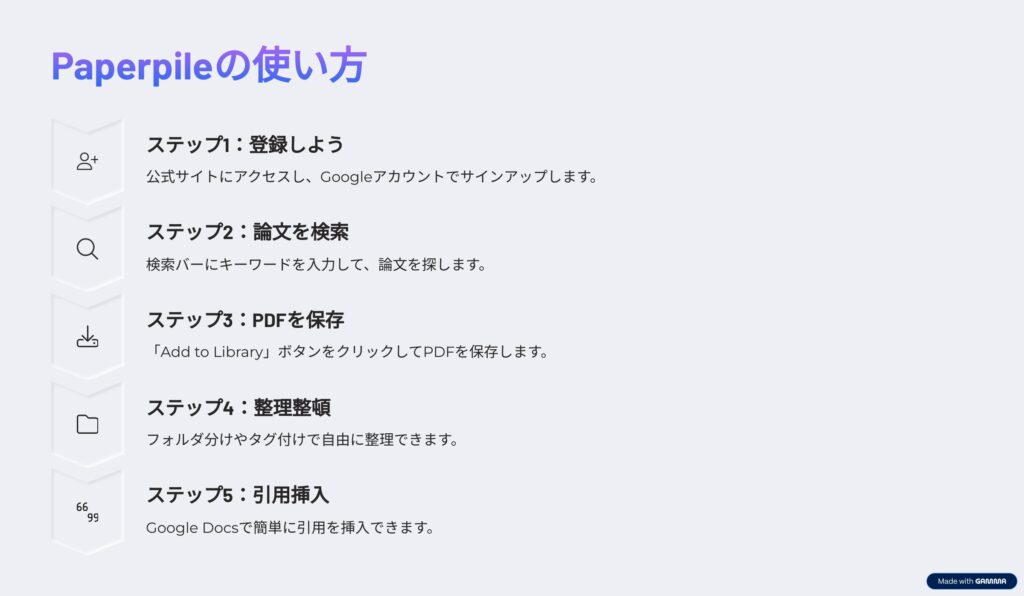

Paperpileの使い方

ステップ1:Paperpileに登録しよう

まずはPaperpileの公式サイトにアクセスし、Googleアカウントでサインアップします。

ステップ2:論文を検索してみよう

ホーム画面から検索バーにキーワードを入力して、論文を探します。

「AI」「気候変動」「心理学」など、興味のある分野で試してみましょう。

ステップ3:PDFを保存して管理

検索結果の中から気になる論文を見つけたら、「Add to Library」ボタンをクリック。

PDFが自分のクラウドライブラリに保存されます。

ステップ4:フォルダで整理整頓

保存した論文は、フォルダ分けやタグ付けで自由に整理できます。

たとえば、「卒業論文用」「興味のある研究」「読みたい論文」などに分類すると便利です。

ステップ5:Google Docsで引用挿入

Google DocsにPaperpileアドオンを追加すれば、文中に簡単に引用を挿入できます。

参考文献リストも自動で作成されるので、手間いらず!

組み合わせて使うと便利なAIツール

Paperpile単体でも十分便利ですが、以下のAIツールと組み合わせることで、研究やレポート作成がさらにスムーズになります。

・Elicit

質問に対して関連論文を提案してくれるAI。リサーチの方向性を決めたいときに便利。

・Semantic Scholar

AIが論文の重要ポイントを抽出してくれる、直感的な検索が可能なツール。

・Consensus

複数の論文の意見を要約してくれるAI。議論の全体像を把握しやすくなります。

これらのツールをPaperpileと併用することで、論文探しから整理、執筆まで一貫して効率化できます。

よくある質問(FAQ)

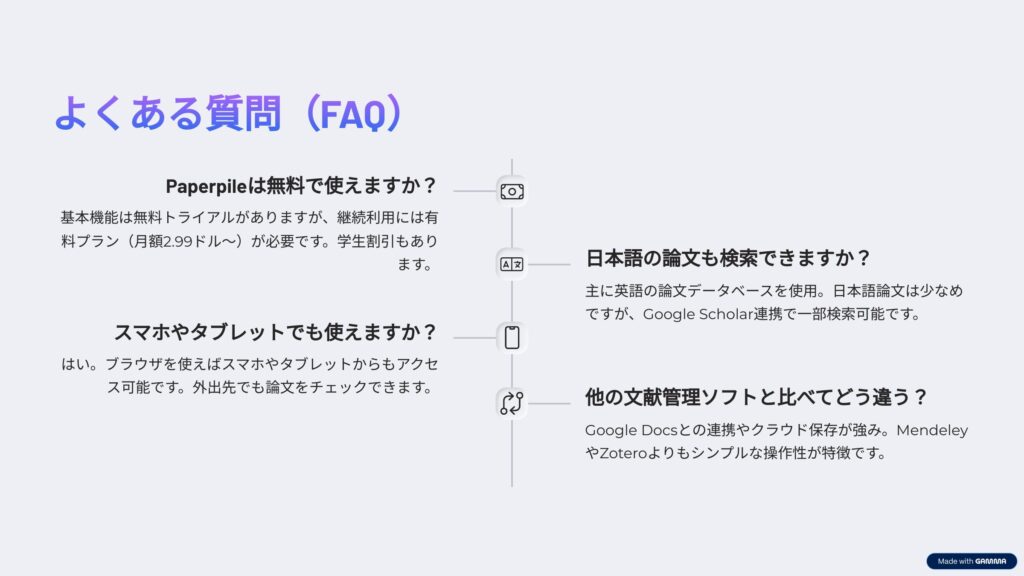

Q1:Paperpileは無料で使えますか?

A:基本機能は無料トライアルがありますが、継続利用には有料プラン(月額2.99ドル〜)が必要です。学生割引もあります。

Q2:日本語の論文も検索できますか?

A:Paperpileは主に英語の論文データベース(Google ScholarやPubMedなど)を使用しているため、日本語論文は少なめですが、Google Scholar連携で一部検索可能です。

Q3:スマホやタブレットでも使えますか?

A:はい。ブラウザを使えばスマホやタブレットからもアクセス可能で、外出先でも論文をチェックできます。

Q4:他の文献管理ソフトと比べてどう違う?

A:PaperpileはGoogle Docsとの連携やクラウド保存が強みです。MendeleyやZoteroよりもシンプルな操作性が特徴です。

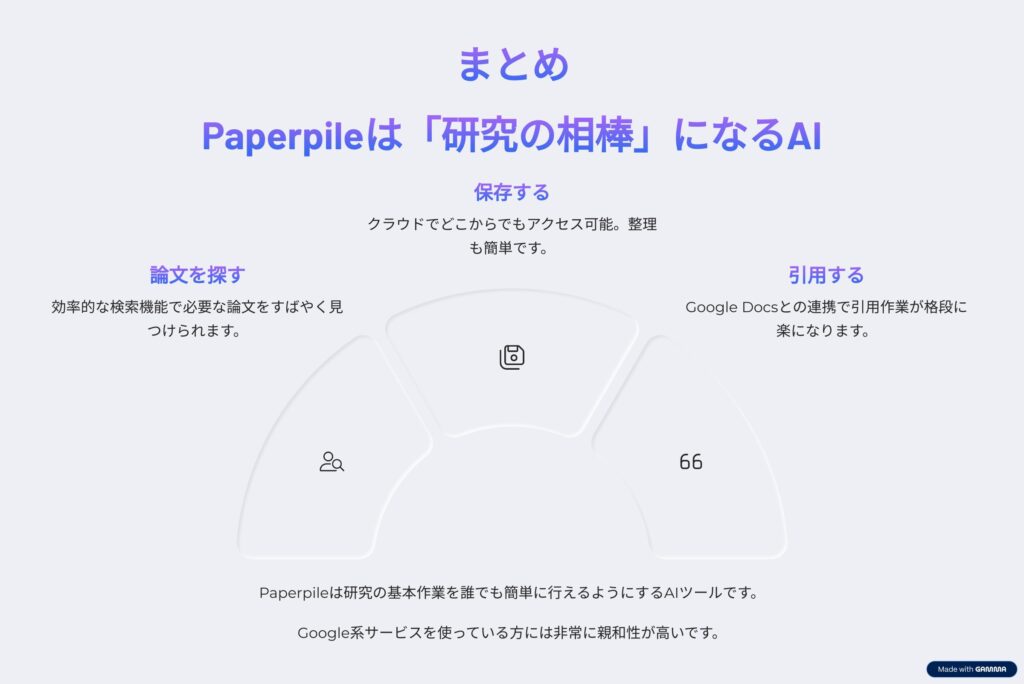

まとめ:Paperpileは「研究の相棒」になるAI

Paperpileは、論文を探す・保存する・引用するという研究の基本作業を、誰でも簡単に行えるようにするAIツールです。

とくに、Google系サービスを日常的に使っている方には、非常に親和性の高いツールです。

AI初心者でも直感的に使えるデザインと、論文管理の手間を一気に減らしてくれる機能で、「研究の相棒」としておすすめです。